La luna emergió de entre las aguas, un día más. O un día menos, pensó Elisa. Porque aquel disco dorado, casi completo, presagiaba un sombrío futuro.

La luna emergió de entre las aguas, un día más. O un día menos, pensó Elisa. Porque aquel disco dorado, casi completo, presagiaba un sombrío futuro.Anhelaba que, al día siguiente, Melkart capturase definitivamente a la diosa-luna Astarté en su persecución por los cielos, y le impidiera alzarse por encima del horizonte.

Quedaba una sola jornada para que se hiciese efectiva la amenaza de Jarbas, y resultaba imposible extraer de la cantera los bloques necesarios para concluir a tiempo la decena de brazas que aún restaban de muralla. De todas maneras, incluso en el caso de que la terminasen, recelaba de que el reducido cuerpo de guerreros profesionales con el que contaban pudiese contener el ataque del caudillo gétulo.

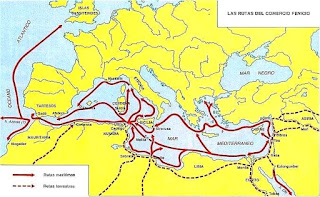

Ellos no eran un pueblo guerrero, sino comerciante. Desde épocas remotas, el espíritu emprendedor de los tirios les había impulsado a surcar todos los mares conocidos, estableciendo relaciones comerciales con los estados ribereños.

A cambio de sus manufacturas de madera de cedro, sus tejidos, cerámicas y objetos de orfebrería, obtenían todo tipo de artículos con los que mercadear, y materias primas con las que confeccionar más productos.

A cambio de sus manufacturas de madera de cedro, sus tejidos, cerámicas y objetos de orfebrería, obtenían todo tipo de artículos con los que mercadear, y materias primas con las que confeccionar más productos.

En Menfis se proveían de trigo, así como de especias, seda y marfil traídos del Extremo Oriente, y de metales preciosos de Ityoppis. En Kition y otros puertos de Kypros, cargaban con cobre. En las islas de Maleth se abastecían de algodón. Las piedras preciosas las compraban en la Hélade, el ganado en el archipiélago de las Baléyaroh, la miel en las islas de Korsos y Sherden, y el estaño lo adquirían en unas remotas islas al norte del gran océano.

Y en la distante península de Ispnya, una tierra plagada de conejos, se aprovisionaban de oro, plata, cáñamo, esparto, plomo, vino, aceite y cereales, que los tartesios intercambiaban por sus productos.

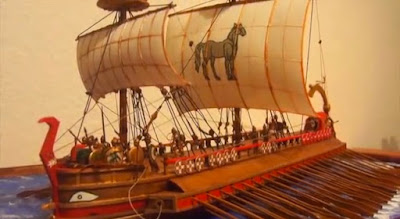

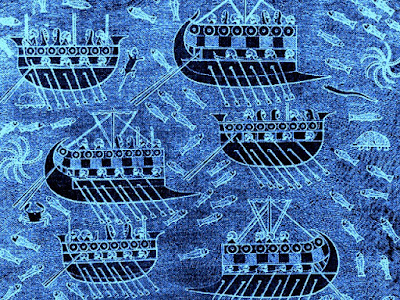

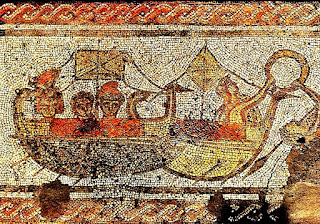

Los bajeles tirios y sidonios, de proa estilizada con forma de caballo, eran célebres en el mundo entero, y sus pilotos poseían una enorme pericia, muy superior al resto de marineros.

Los bajeles tirios y sidonios, de proa estilizada con forma de caballo, eran célebres en el mundo entero, y sus pilotos poseían una enorme pericia, muy superior al resto de marineros.Además, eran los únicos capaces de navegar de noche, orientados por un astro brillante que reconocían fácilmente y que les servía de guía. De este modo evitaban los frecuentes cabotajes, o escalas en la costa, para descansar y abastecerse, con los riesgos que ello entrañaba.

No obstante, en los lugares en los que las expectativas eran más favorables, se aventuraban a instalar factorías e incluso colonias, que debían pagar tributos a la metrópoli, pero que mantenían una autonomía política respecto a la misma.

Tanto su patria de origen, Tiro, como las ciudades-estado vecinas de Acre, Arados, Beritos, Sidón y Biblos, se habían convertido en unas grandes potencias económicas, aun a pesar de encontrarse en una estrecha franja de terreno, poco apta para el cultivo, encajonada entre el litoral y una cordillera de montañas, que les aislaba y a la vez defendía del belicoso Imperio asirio.

Tan accidentada geografía les había inducido a los cananeos a buscar su supervivencia a través del comercio marítimo, para suplir la incapacidad de la agricultura de procurar sustento suficiente para su creciente población.

Tan accidentada geografía les había inducido a los cananeos a buscar su supervivencia a través del comercio marítimo, para suplir la incapacidad de la agricultura de procurar sustento suficiente para su creciente población.

La más pujante de aquellas urbes con lazos comunes, aunque independientes entre sí, era su tierra natal, Tiro. Allí vivió feliz, hasta que todo se truncó por la codicia de su hermano Pigmalión. Su padre Matán era el soberano de aquella hermosa ciudad, que se extendía entre el sector continental y la parte noble, donde ella residía, emplazada en un promontorio rocoso separado de la costa por un canal de agua de varios estadios de anchura.

Desde una ensenada natural en la costa norte de Ṣur, ‘la roca’, partían los barcos hacia Sidón, en tanto los que se dirigían a los destinos de la ribera meridional del Gran Mar salían desde una dársena artificial construida en el sur. Este fue el puerto que le vio levar anclas unos años atrás, cuando embarcó para no regresar nunca jamás.

Al morir su padre, su hermano heredó el trono tirio. Su apoyo a los clanes vinculados con la aristocracia, en contra de la oligarquía mercantil, había generado una crisis económica importante, además de granjearse la enemistad de media ciudad.

Al morir su padre, su hermano heredó el trono tirio. Su apoyo a los clanes vinculados con la aristocracia, en contra de la oligarquía mercantil, había generado una crisis económica importante, además de granjearse la enemistad de media ciudad.

A ella le extrañó que Pigmalión le propusiera en matrimonio al hermano de su padre, su tío Acerbas, por entonces sumo sacerdote del culto a Melkart, y figura principal del reino tras el monarca. Tan solo después de unos meses averiguó sus siniestras intenciones acerca del enlace.

Ocurrió una mañana, cuando paseaban juntos cerca del templo de Melkart. La actividad en el mismo era frenética, como de costumbre. En el templo se verificaban la calidad de las mercancías y la corrección de los pesos, y se cerraban las transacciones, recaudando cuantiosos impuestos por dichas tareas, que servían para financiar ciertas empresas arriesgadas, en forma de préstamos a los armadores.

En aquel momento Pigmalión le solicitó que le rebelase dónde ocultaba Acerbas los tesoros del santuario de Melkart, protector de la nación y patrono de comerciantes y marinos. La escasa estima que le profesaba a su hermano, acabó por esfumarse aquel día.

En aquel momento Pigmalión le solicitó que le rebelase dónde ocultaba Acerbas los tesoros del santuario de Melkart, protector de la nación y patrono de comerciantes y marinos. La escasa estima que le profesaba a su hermano, acabó por esfumarse aquel día.

Tras meditarlo durante una semana, Elisa decidió mentirle a su hermano. Un día le contó que los caudales los escondía en una fosa bajo la mesa de sacrificios, y justo esa misma noche su marido aparecía asesinado, y la zona circundante al altar completamente excavada.

Entendió que estaba en peligro, por lo que, en secreto, avisó a su gente de confianza, y por la tarde se hizo a la mar en un velero, no sin antes desenterrar las riquezas de su verdadero escondite, bajo el jardín del templo.

Le acompañaron varios miembros del Consejo de Ancianos, el gobernador, el comandante de los ejércitos, ciertos sufetes o magistrados, algunos amigos leales, su séquito de sirvientes, y su hermana Ana.

Primero recalaron en Kition, donde les dispensaron una calurosa bienvenida. Permanecieron un par de semanas, ya que les constaba que tan cerca de la capital no estaban a salvo, y además ponían en apuros a sus anfitriones, por lo que pronto prosiguieron su viaje hacia poniente.

Primero recalaron en Kition, donde les dispensaron una calurosa bienvenida. Permanecieron un par de semanas, ya que les constaba que tan cerca de la capital no estaban a salvo, y además ponían en apuros a sus anfitriones, por lo que pronto prosiguieron su viaje hacia poniente.

Antes de despedirse, los sacerdotes del templo de Astarté le revelaron que el oráculo había anunciado que Elisa fundaría una ciudad, a la que auguraban abundantes días de gloria. Dado que en la expedición el número de mujeres era exiguo, ochenta doncellas de la isla se integraron en el pasaje.

Finalmente alcanzaron el fondeadero de Útica, una rica colonia tiria ubicada en la costa del continente libio, en la que vivieron durante unos meses. Se trataba de un puerto bastante activo, ya que era una escala obligatoria de paso hacia el mítico Tarsis, el legendario país situado más allá de las columnas de Melkart, el estrecho que unía el mar con las aguas bravas del proceloso piélago occidental.

Sus pobladores se mostraron extremadamente amables, pero un buen día un navegante llegado de Tiro les informó que Pigmalión estaba fletando un barco para capturarles, por lo que determinaron hacerse a la mar una vez más.

Sus pobladores se mostraron extremadamente amables, pero un buen día un navegante llegado de Tiro les informó que Pigmalión estaba fletando un barco para capturarles, por lo que determinaron hacerse a la mar una vez más.

Años después, Elisa se enteró de que su madre había intercedido por ella ante su hermano, y que este había renunciado definitivamente a su venganza, convencido asimismo por la advertencia de unos adivinos respecto a que Elisa gozaba del favor de los dioses para fundar un nuevo asentamiento tirio.

Bordearon la costa en dirección este, hasta que descubrieron una magnífica ensenada. Detectaron presencia humana en las cercanías, por lo que se dispusieron a intentar un intercambio de mercaderías al estilo tradicional, para contrastar la hospitalidad de los moradores.

Una avanzadilla dispuso unos tejidos, jarras de vidrio, collares y brazaletes de oro sobre la arena, encendió una hoguera como señal, y volvió a la nave. Los nativos fueron enseguida a inspeccionar la colección, la recogieron y regresaron al poco tiempo, depositando diferentes productos en su lugar, retirándose a una distancia prudencial.

Se allegaron los cananeos hasta la orilla, y comprobaron lo que habían dejado a cambio. Juzgaron insuficiente la contraprestación, así que, sin recogerla, retornaron al barco. Se notaba que los indígenas estaban habituados a tratar con sus compatriotas, pues respetaban las reglas del trueque. Dejaron sobre la playa más artículos, y se fueron. Esta vez sí que habían correspondido generosamente a la oferta inicial.

Se allegaron los cananeos hasta la orilla, y comprobaron lo que habían dejado a cambio. Juzgaron insuficiente la contraprestación, así que, sin recogerla, retornaron al barco. Se notaba que los indígenas estaban habituados a tratar con sus compatriotas, pues respetaban las reglas del trueque. Dejaron sobre la playa más artículos, y se fueron. Esta vez sí que habían correspondido generosamente a la oferta inicial.

A la vista de que los habitantes ribereños parecían pacíficos, resolvieron que aquel podía ser un sitio propicio para asentarse, y descendieron todos de la embarcación. Lo primero que cabía hacer era contactar con el grupo de nativos, para negociar la compra del territorio.

Su jefe, un apuesto y vanidoso rey que decía llamarse Jarbas, no estaba dispuesto a cederles las tierras. Finalmente les indicó en tono irónico que, como mucho, les vendería un trozo de terreno semejante al que ocupase una piel de buey.

Elisa estaba resuelta a no a perder la oportunidad de asentarse en aquella promisoria península. Al momento ordenó a sus gentes que cortasen el cuero de un buey en finísimas tiras, que unieron en un largo cordón con el que abarcaron un perímetro suficiente para establecer en su interior una populosa colonia.

Elisa estaba resuelta a no a perder la oportunidad de asentarse en aquella promisoria península. Al momento ordenó a sus gentes que cortasen el cuero de un buey en finísimas tiras, que unieron en un largo cordón con el que abarcaron un perímetro suficiente para establecer en su interior una populosa colonia.

El rey local aceptó de buen grado su genial ocurrencia, y les ofreció el territorio que habían acotado con la piel por un precio razonable. Afortunadamente era persona de palabra. Aunque Elisa presuponía que en su decisión había contribuido sobremanera la enorme atracción que ella le provocó desde el primer instante, acrecentada por la demostración de ingenio de la que le había dado muestra.

Transcurrido un lustro, con el ingente esfuerzo de los colonos que le habían seguido, y de los que acudieron procedentes de otras posesiones tirias, especialmente de la cercana Útica, en pocos años habían erigido en aquel terreno una gran población que no tenía nada que envidiar a la metrópoli.

En la colina de Byrsa, que dominaba la ‘ciudad nueva’ o Qart-Hadašh, se alzaban el palacio real y un santuario consagrado a Melkart.

En la colina de Byrsa, que dominaba la ‘ciudad nueva’ o Qart-Hadašh, se alzaban el palacio real y un santuario consagrado a Melkart.Multitud de viviendas, almacenes, talleres de carpinteros, herreros, orfebres y resto de artesanos, fábricas de tintes, varios templos y casas de comercio, además de la espaciosa plaza del mercado, ocupaban el resto de la superficie.

También construyeron un sólido dique para consolidar el puerto y poder amarrar de forma segura su flota, que se había incrementado significativamente.

En un principio no consideraron necesario levantar una muralla, ya que los gétulos parecían amistosos, a tenor de los contactos que asiduamente mantenían con ellos, abasteciéndose de alimentos y productos básicos a cambio de los géneros que traían de ultramar.

Su monarca acompañaba a menudo las caravanas comerciales, y le gustaba charlar con ella. Dido, que era el nombre que había escogido cuando le invistieron soberana del nuevo reino, sabía que estaba enamorado de ella. Procuraba no alentar lo más mínimo su pasión, aunque tampoco le convenía enemistarse con él.

Su monarca acompañaba a menudo las caravanas comerciales, y le gustaba charlar con ella. Dido, que era el nombre que había escogido cuando le invistieron soberana del nuevo reino, sabía que estaba enamorado de ella. Procuraba no alentar lo más mínimo su pasión, aunque tampoco le convenía enemistarse con él.

Le divertía sobre todo la fascinación que a Jarbas le producía el método original que tenían los kinanu o cananeos de transcribir con signos su lenguaje oral. Los demás pueblos civilizados utilizaban grafías cuneiformes o jeroglíficas, empleando imágenes o ideogramas para representar los vocablos.

Ellos, sin embargo, hacían corresponder cada sonido con un símbolo, de tal modo que su escritura era más sencilla y apropiada para llevar la contabilidad de sus negocios y para la difusión del conocimiento. Resultaba más fácil de aprender, a diferencia de otros lenguajes que solamente dominaban unos cuantos escribas y altos funcionarios, los cuales adquirían su práctica tras un arduo y costoso adiestramiento.

La placidez de aquella existencia se truncó un día de tormenta, en el que un navío eolio, gravemente dañado, arribó al muelle. Los frecuentes encuentros con los barcos helenos, que comenzaban a rivalizar tímidamente con ellos por las rutas comerciales, no solían ser cordiales, pero tampoco cruentos.

Cuando vio por primera vez a aquel aventurero extranjero, advirtió un placentero sentimiento que nunca antes había experimentado. Pese a las lógicas dificultades para entenderse por sus distintos idiomas, después de varios encuentros terminaron compartiendo un apasionado amor, que dinamitó su juramento de mantenerse fiel a la memoria de su difunto esposo.

Cuando vio por primera vez a aquel aventurero extranjero, advirtió un placentero sentimiento que nunca antes había experimentado. Pese a las lógicas dificultades para entenderse por sus distintos idiomas, después de varios encuentros terminaron compartiendo un apasionado amor, que dinamitó su juramento de mantenerse fiel a la memoria de su difunto esposo.

Mientras tanto, los tripulantes reparaban los desperfectos de la nave, ante la creciente preocupación de ella. Temía que el día menos pensado abandonasen Qart-Hadašh, y jamás más volviera a ver a su huésped.

Jarbas, que indudablemente había sido informado de su galanteo con el forastero, presa de los celos, le dio un ultimátum. Si no le concedía su mano, arrasaría la ciudad y mataría a sus habitantes.

Dido le pidió tiempo para meditarlo, y le prometió que, pasadas tres lunas, le daría una contestación. Desde entonces, su mente había discurrido diversas soluciones, ninguna plenamente satisfactoria. Por si acaso, la primera tarea que acometió fue la de fortificar la colonia.

No obstante, los gétulos eran guerreros avezados, en tanto que que ellos apenas si eran duchos en las armas. Ciertamente la muralla les proporcionaría una ligera ventaja, y podían descartar el ataque por mar, pero aún así creía que su construcción sería infructuosa.

No obstante, los gétulos eran guerreros avezados, en tanto que que ellos apenas si eran duchos en las armas. Ciertamente la muralla les proporcionaría una ligera ventaja, y podían descartar el ataque por mar, pero aún así creía que su construcción sería infructuosa.

Valoraba favorablemente la idea de fugarse con el extraño. Viajarían juntos a aquella tierra latina a la que se dirigía, de clima benigno, delicados vinos y hospitalarios habitantes, los etruscos, con los que el heleno planeaba mercadear y, tal vez, hasta instalarse en su país. Si Dido se fuera con él, estaba convencida de que Jarbas dejaría en paz a sus súbditos.

Una semana antes de vencer el plazo, de manera completamente inesperada, la nave troyana se esfumó sin previo aviso. No comprendía nada. Desde aquella misma terraza oteó el horizonte durante horas, esperando en vano avistar cómo el barco retornaba a puerto.

Se secó las lágrimas, y se recompuso lo mejor que supo. Ahora tenía que ser fuerte y pensar en sus gobernados. En unas horas pasó del más absoluto desconsuelo a la ira y rabia contenida, maldiciendo con toda su alma al malhadado eolio y a toda su estirpe.

Se secó las lágrimas, y se recompuso lo mejor que supo. Ahora tenía que ser fuerte y pensar en sus gobernados. En unas horas pasó del más absoluto desconsuelo a la ira y rabia contenida, maldiciendo con toda su alma al malhadado eolio y a toda su estirpe.

No podía distraerse más con su truncada historia de amor. Restaban cinco días para que Jarbas regresase. Los herreros fundían espadas de hierro a marchas forzadas, los artesanos intensificaban los trabajos para cerrar el perímetro de la muralla, mientras que el resto de los hombres, las mujeres y los niños practicaban los conceptos más básicos en técnicas de lucha.

Un día antes de que Jarbas se presentase, quedaba claro que no quedaba tiempo para completar la fortificación. El pueblo proponía realizar un sacrificio en el tofet, el santuario de los dioses Astarté y Melkart, de cientos de animales e incluso de algunos infantes, para que la contienda les fuese favorable. Dido prohibió el descabellado rito.

Contemplando el círculo casi completo que asomaba sobre el mar, discurrió que si se inmolase en el templo, sus paisanos se salvarían, y ella apaciguaría drásticamente el dolor de su corazón despechado, que le aquejaba desde la partida del infausto forastero.

Contemplando el círculo casi completo que asomaba sobre el mar, discurrió que si se inmolase en el templo, sus paisanos se salvarían, y ella apaciguaría drásticamente el dolor de su corazón despechado, que le aquejaba desde la partida del infausto forastero.

Se imaginaba luciendo su vestido de gala púrpura, coronada con un lebbadé de oro, caminando ingrávidamente por la nave, hasta llegar al altar, donde se clavaba una daga en el pecho y se precipitaba al fuego sagrado. La escena se repetía una y otra vez en su cabeza. De repente, el dios Melkart se giraba, y esparcía un polvo que cubría las llamas hasta apagarlas, y la libraba de la muerte. Un polvo deslumbrante, divino, salvador y púrpura.

Y es que aquel color era la divisa de su nación. De entre todas las mercaderías que distribuían y vendían, las más apreciadas y valiosas eran sus tejidos púrpuras y añiles, De hecho, aunque ellos se autodenominaban 'hijos de Canaán', todos les conocían como los hombres púrpuras, o los phoeniki o fenicios, que venía a significar lo mismo, como le había enseñado el eolio de amargo recuerdo.

Naranjas, marrones, negros, amarillos, verdes, eran colorantes sencillos de encontrar en la naturaleza. Pero solo ellos dominaban el secreto de obtención de esa tonalidad. Las producían con las conchas de unos moluscos, los llamados múrices, unos caracoles de mar con un caparazón espiral.

Bastaba con romper las conchas, arrancarles unas glándulas, y diluir estas en agua marina. Después de tres días de maceración en unas tinajas cubiertas, se vertían en grandes calderos que se calentaban por vapor. Tras unos días de cocción a fuego lento, obtenían el preciado tinte.

Bastaba con romper las conchas, arrancarles unas glándulas, y diluir estas en agua marina. Después de tres días de maceración en unas tinajas cubiertas, se vertían en grandes calderos que se calentaban por vapor. Tras unos días de cocción a fuego lento, obtenían el preciado tinte.

Ese líquido, que recién extraído de las glándulas era transparente, una vez efectuado dicho tratamiento, con la luz solar y el contacto con el aire, pasaba por distintas gamas de amarillo, verde oscuro, azul, violeta y púrpura, en función de la duración del proceso efectuado.

Se introducían los géneros en los depósitos y, cuando se secaban, adquirían unos matices que lejos de desteñirse con el transcurso del tiempo, como ocurría con las demás tinturas, los colores de los tejidos se tornaban si cabe más brillantes e intensos.

El problema era la cantidad de animales que se necesitaban para conseguir una sola gota de pigmento. Normalmente, se precisaban unos doce mil caracoles marinos para teñir una única prenda.

Habida cuenta de la laboriosidad de la técnica empleada, las telas púrpuras eran auténticos artículos de lujo, al alcance de unos pocos. Solamente los reyes, emperadores, generales importantes y grandes sacerdotes podían permitirse pagar los elevadísimos precios que los fenicios reclamaban.

Habida cuenta de la laboriosidad de la técnica empleada, las telas púrpuras eran auténticos artículos de lujo, al alcance de unos pocos. Solamente los reyes, emperadores, generales importantes y grandes sacerdotes podían permitirse pagar los elevadísimos precios que los fenicios reclamaban.

Era una lástima que la gran fortuna acumulada no les fuese de ninguna utilidad para escapar del asalto que se avecinaba. Su sacrificio se le antojaba cada vez más inevitable para proteger a su comunidad. Echó un último vistazo desde el mirador, y se retiró a sus aposentos a descansar.

Junto a la cama, había varios frascos de ungüentos cosméticos y perfumes, unos artículos de fabricación tiria muy apreciados también por sus clientes. Destapó uno al azar, y aspiró su esencia, que le recordó a la que usaba su madre. De repente, cruzó por su mente una idea, delirante pero factible, que podría evitar su casamiento obligado o su muerte.

Convocó a sus sirvientes, y les ordenó aparcar lo que tuviesen entre manos. Debían avisar a toda la población para que se congregase en la plaza. Sin dilación, les transmitió sus instrucciones: irían a los lugares en los que arrojaban las conchas desechadas, y las trasladarían al fragmento de muro que no habían conseguido rematar.

Sus compatriotas se afanaron sin descanso en amontonar cuantos caparazones encontraron, rellenando el hueco de la muralla. Las sobrantes, las repartieron a lo largo de todo el lienzo construido.

El sol se aproximaba al ocaso, y pronto saldría la luna llena. El ejército de Jarbas comenzó a avanzar por el istmo, y se detuvo a escasos metros de la muralla, a una señal del rey.

El sol se aproximaba al ocaso, y pronto saldría la luna llena. El ejército de Jarbas comenzó a avanzar por el istmo, y se detuvo a escasos metros de la muralla, a una señal del rey.

Dido, escoltada por tres soldados, se encaramó a lo más alto de la pila de caracoles, con las que habían tapado la entrada a la ciudad. La respuesta era evidente, no accedía a casarse con él. Quedaba por saber si el plan funcionaría. Durante unos segundos, Jarbas valoró la situación.

La reina cartaginesa intentaba ocultar su pánico, aparentando firmeza, aunque las piernas estaban a punto de dejar de sostenerla. Jarbas se aproximó ligeramente con el caballo, esbozó un respetuoso saludo y, resignado, dio media vuelta, para alivio de sus tropas.

De nuevo un hombre huía de ella, si bien en esta vez de forma mucho más decorosa, lo cual honraba al leal Jarbas. Se alegraba de que en esta ocasión no hubiese sido ferviente cumplidor de su palabra, al no atacar la plaza tras su rechazo. En un momento, Dido pensó que quizás debería de haberle concedido una oportunidad.

A los fenicios se les conocía por sus habilidades negociadoras, sus magníficos navíos, su extraordinaria pericia para surcar las aguas de noche, su contribución a conectar las más potentes economías y civilizaciones del mundo, su escritura, sus perfumes y, en especial, por su color púrpura.

A los fenicios se les conocía por sus habilidades negociadoras, sus magníficos navíos, su extraordinaria pericia para surcar las aguas de noche, su contribución a conectar las más potentes economías y civilizaciones del mundo, su escritura, sus perfumes y, en especial, por su color púrpura.

Pero no era menos cierto que también eran famosos por el hedor de sus ciudades, debido a las desagradables emanaciones que desprendían los caracoles en descomposición. Ellos estaban acostumbrados, y hasta les agradaba aquel olor, si bien eran conscientes de la repulsa que les causaba al resto de personas. En esta ocasión, Dido le debía su libertad y su vida a tal pestilencia. Aunque en su interior, le cabía la duda de si había acertado con su decisión.

APASIONANTE UNA PRECIOSIDAD

ResponderEliminar