Nunca se había fijado en su hermoso pelo rubio, oculto habitualmente por la kufiyya.

Nunca se había fijado en su hermoso pelo rubio, oculto habitualmente por la kufiyya. Soñaba plácidamente, como imaginaba que debían adormecerse los enamorados bajo la tibia luna del desierto. Ella, sin embargo, permaneció despierta la noche entera.

Hoy tendría lugar la jornada de clausura, y todavía no encajaban todas las piezas del puzle, un rompecabezas imposible que le habían encomendado a ella, la Kathun, la gran dama, la única capaz de resolverlo.

Lawrence tampoco confiaba plenamente en el resultado de su trabajo. Pese a que sus encuentros habían sido esporádicos en estos diez intensos años, se profesaban un mutuo aprecio que les permitía compartir sus inquietudes con franqueza.

Lawrence tampoco confiaba plenamente en el resultado de su trabajo. Pese a que sus encuentros habían sido esporádicos en estos diez intensos años, se profesaban un mutuo aprecio que les permitía compartir sus inquietudes con franqueza.

Recordaba la mañana en que le conoció en su visita al yacimiento hitita de Karkemish, a orillas del Éufrates. Gertrude enseguida se dio cuenta de la inexperiencia del joven arqueólogo de veintitrés años y de su compañero, Reginald Campbell.

Lawrence parecía un chico apuesto, simpático y, sobre todo, inteligente, ya que también advirtió su disimulada desaprobación de los métodos que empleaban en la excavación. Durante su breve estancia, se desvivió para que se sintiese a gusto, y desistiese de denunciarles.

Pronto congeniaron, y bajo la luz de aquellos magníficos atardeceres, en el porche de su tienda, mantuvieron animadas conversaciones tomando el té en su lujosa vajilla de porcelana.

Pronto congeniaron, y bajo la luz de aquellos magníficos atardeceres, en el porche de su tienda, mantuvieron animadas conversaciones tomando el té en su lujosa vajilla de porcelana.

Gertrude podía haberse plegado a la comodidad, y utilizar un atuendo más apropiado para el ambiente que le rodeaba. Incluso si se hubiese ceñido unos pantalones como un hombre, habría evitado algún que otro contratiempo. Pero no quería renunciar a sus modales y a su elegancia, aunque tuviera que acarrear un abundante sobreequipaje.

Salvo cuando realizó una travesía en solitario de más de mil quinientos kilómetros por el desierto de Arabia, normalmente viajaba con dos guías, varios camelleros, un cocinero, su inestimable ayudante Fattuh, y una decena de camellos adicionales en los que transportaba sus vestidos, sus sombreros, las cámaras y los carretes, su vajilla, los cubiertos de plata y su bañera portátil.

Le divertía observar las sorprendidas caras de los beduinos al verle aparecer engalanada como si fuera a asistir a una ópera en París, jugando con un exotismo que provocaba una irresistible seducción en los jefes tribales. La fama de la ‘hija del desierto’ se extendió como la pólvora, y los jeques se desvivían por agasajarla en sus jaimas, como si fuera un distinguido varón.

Le divertía observar las sorprendidas caras de los beduinos al verle aparecer engalanada como si fuera a asistir a una ópera en París, jugando con un exotismo que provocaba una irresistible seducción en los jefes tribales. La fama de la ‘hija del desierto’ se extendió como la pólvora, y los jeques se desvivían por agasajarla en sus jaimas, como si fuera un distinguido varón.

Ella reconoció inmediatamente en el muchacho de tez pálida su misma valentía y temeridad. Gertrude buscaba un sentido a su vida, y después de varios años de vagar por Oriente Medio, persiguiendo nuevas ruinas que clasificar y fotografiar con su Kodak, empezaba a sospechar que no iba a descubrirlo en la arqueología.

Después de aquel encuentro fortuito, que no dio para más por la diferencia de edad entre ambos, porque su corazón seguía roto en pedazos, y porque Lawrence era un espíritu libre, Gertrude comenzó a despreocuparse de los vestigios históricos para centrarse en la investigación social.

El espíritu de aquellos clanes errantes le subyugaba. Ella les escudriñaba con la esperanza de hallar la forma de desprenderse de su rígida educación, de la que se sentía orgullosa y que a la vez le esclavizaba, y que le había impedido ser feliz. Pensaba que todo habría sido distinto si se hubiese rebelado frente a su padre, cuando este le prohibió que se casase con Henry Cadogan.

El espíritu de aquellos clanes errantes le subyugaba. Ella les escudriñaba con la esperanza de hallar la forma de desprenderse de su rígida educación, de la que se sentía orgullosa y que a la vez le esclavizaba, y que le había impedido ser feliz. Pensaba que todo habría sido distinto si se hubiese rebelado frente a su padre, cuando este le prohibió que se casase con Henry Cadogan.

Gertrude regresó a Inglaterra, para intentar conseguir lo que mediante su prolija correspondencia desde Irán no había logrado, y convencer cara a cara a su padre, Hugh Bell, heredero de la sexta mayor fortuna de Gran Bretaña, amasada en la siderurgia Bell Brothers Ironsworks de su abuelo Isaac, e incrementada con la empresa de ferrocarriles North Eastern Railway, que tenía una parada en el jardín de casa.

Hugh Bell no entendió que Henry, secretario de la embajada británica en Persia, y empedernido jugador, no la deseaba por su dinero, sino por su sonrisa, sus rizos pelirrojos, su vitalidad y su erudición.

Justo lo contrario que aquellos insulsos pretendientes que la rondaban en su juventud, para soterrarla dentro de la encorsetada sociedad victoriana. A Gertrude no le quedó otra opción que poner distancia de por medio, y viajar hasta Teherán, donde su tío Frank ejercía de embajador.

Justo lo contrario que aquellos insulsos pretendientes que la rondaban en su juventud, para soterrarla dentro de la encorsetada sociedad victoriana. A Gertrude no le quedó otra opción que poner distancia de por medio, y viajar hasta Teherán, donde su tío Frank ejercía de embajador.

Ni siquiera encontró consuelo en Florence. Pensó que la segunda esposa de su padre, que le contaba maravillosos cuentos árabes en su infancia, para que su mente se distrajera y se olvidase de su verdadera madre, fallecida por neumonía cuando tenía tres años, iba a refrendar su pasión por aquel encantador joven.

Un par de meses después, sin haber obtenido el consentimiento a su relación, y resignada por esa estúpida moral de la que no podía desembarazarse, le llegó la fatídica carta.

Un trágico accidente había cercenado para siempre cualquier posibilidad de volver a cabalgar entre las dunas con su amor, de pasear entre mezquitas decoradas con bellos mosaicos, o de besarse a escondidas en jardines de ensueño.

Un trágico accidente había cercenado para siempre cualquier posibilidad de volver a cabalgar entre las dunas con su amor, de pasear entre mezquitas decoradas con bellos mosaicos, o de besarse a escondidas en jardines de ensueño.

Sumida en una infinita tristeza, completó dos vueltas al mundo, gracias a la financiación de su padre, y por encargo de la Real Sociedad Geográfica de Londres, antes de que cualquier mujer fuese admitida formalmente en la misma.

Atravesó parajes ignotos, aprendiendo múltiples lenguas como el italiano, el hindi, el alemán o el japonés, y escaló las cumbres más altas de las Montañas Rocosas y de los Alpes. Pero incluso durante las cincuenta horas que estuvo suspendida del extremo de una cuerda en plena tormenta, y en mitad de aquellos parajes tan desolados, no dejó de revivir el recuerdo imborrable de Henry.

Un trágico accidente había cercenado para siempre cualquier posibilidad de volver a cabalgar entre las dunas con su amor, de pasear entre mezquitas decoradas con bellos mosaicos, o de besarse a escondidas en jardines de ensueño.

Un trágico accidente había cercenado para siempre cualquier posibilidad de volver a cabalgar entre las dunas con su amor, de pasear entre mezquitas decoradas con bellos mosaicos, o de besarse a escondidas en jardines de ensueño.Sumida en una infinita tristeza, completó dos vueltas al mundo, gracias a la financiación de su padre, y por encargo de la Real Sociedad Geográfica de Londres, antes de que cualquier mujer fuese admitida formalmente en la misma.

Atravesó parajes ignotos, aprendiendo múltiples lenguas como el italiano, el hindi, el alemán o el japonés, y escaló las cumbres más altas de las Montañas Rocosas y de los Alpes. Pero incluso durante las cincuenta horas que estuvo suspendida del extremo de una cuerda en plena tormenta, y en mitad de aquellos parajes tan desolados, no dejó de revivir el recuerdo imborrable de Henry.

Comprendió entonces que solo el silencio del desierto acallaría los gritos de su alma, que solamente el sol abrasador de El Nefud quemaría su amargura, que únicamente las fuertes ráfagas del naf hat se llevarían consigo su pena.

Comprendió entonces que solo el silencio del desierto acallaría los gritos de su alma, que solamente el sol abrasador de El Nefud quemaría su amargura, que únicamente las fuertes ráfagas del naf hat se llevarían consigo su pena.

En el transcurso de varios años, recorrió toda la región. No quedó una tribu nómada sin visitar, ni un oasis por explorar. A los idiomas que ya conocía, añadió el farsi, el hebreo, el árabe y el turco, por lo que pudo comunicarse sin problemas ni intermediarios con los jeques, los guerreros, los pastores o los imanes, con la misma naturalidad que cuando trataba con los reyes, presidentes o diplomáticos más influyentes del mundo occidental.

Esto le convertía en una persona tremendamente valiosa para el Gobierno de su país, además de para los habitantes de aquellas tierras, a los que había fascinado con su carácter.

En la gran encrucijada de la historia en la que andaba inmersa la zona, ella era la única que tenía en su mano todos los datos, que plasmaba en clarividentes informes políticos basados en sus percepciones.

En la gran encrucijada de la historia en la que andaba inmersa la zona, ella era la única que tenía en su mano todos los datos, que plasmaba en clarividentes informes políticos basados en sus percepciones.

En la gran encrucijada de la historia en la que andaba inmersa la zona, ella era la única que tenía en su mano todos los datos, que plasmaba en clarividentes informes políticos basados en sus percepciones.

En la gran encrucijada de la historia en la que andaba inmersa la zona, ella era la única que tenía en su mano todos los datos, que plasmaba en clarividentes informes políticos basados en sus percepciones.

Por ello Churchill había reclamado su presencia en la Conferencia de El Cairo, en la que debían esclarecer la situación de la región. A sus cincuenta y tres años, se sentía halagada porque no contaban con ella como un participante más, sino como la figura principal, aunque ello significaba un enorme responsabilidad.

Le recordaba a su juventud, cuando asistía a la Universidad de Oxford rodeada de hombres. En dos años completó los tres cursos de Historia contemporánea, y se convirtió en la primera mujer en graduarse en dicha carrera con honores de primera clase, si bien no le otorgaron ningún título, por su condición femenina.

Su padre, al que tanto amaba y respetaba, le recomendó que se casara, pero ella no encontró un hombre a su altura dentro de aquel círculo de caballeros insustanciales que le cortejaban.

Su padre, al que tanto amaba y respetaba, le recomendó que se casara, pero ella no encontró un hombre a su altura dentro de aquel círculo de caballeros insustanciales que le cortejaban. Y cuando finalmente lo halló, no pudo desposarse con él. No le reprochaba nada, sino a sí misma, por haber carecido en aquella época de la obstinación necesaria para imponer su voluntad.

Lawrence se removió. Por la ventana del hotel vio las luces del primer alba reflejadas en los edificios de la ribera izquierda del Nilo y en los barcos que cruzaban el río. Le echó una manta por encima, y volvió al escritorio, cubierto por entero de planos y documentos.

Encima del montón estaba el mapa que expondría ante la comisión aquella mañana. Era el fruto del trabajo de la última quincena, y también de los últimos años. Un resultado en el que pesaba por igual su experiencia y los acuerdos secretos negociados entre las distintas partes interesadas.

Al norte, una línea roja determinaba el Estado de Siria y la franja de El Líbano, asignadas a Francia por el Tratado de Sykes-Picot. Hacía un año que el príncipe Fáysal ibn Husáyn había ocupado el país y establecido allí su reino. Pero Francia se apresuró a enviar ochenta mil soldados para recuperar el control sobre el país.

Al norte, una línea roja determinaba el Estado de Siria y la franja de El Líbano, asignadas a Francia por el Tratado de Sykes-Picot. Hacía un año que el príncipe Fáysal ibn Husáyn había ocupado el país y establecido allí su reino. Pero Francia se apresuró a enviar ochenta mil soldados para recuperar el control sobre el país.

Churchill, como Ministro de Colonias, prefería ceder en este punto. Gertrude ya les había indicado que se trataba de un auténtico polvorín ingobernable. En aquel pequeño y abrupto territorio convivían musulmanes y cristianos, suníes y chiitas, árabes, kurdos y los temibles drusos, por lo que constituía un regalo envenado para los aliados galos, según había expuesto ella en su dosier acerca de Siria.

En el centro, el invento de la Trans Jordania, un reino nuevo para el príncipe Abd Allah, hermano de Fáyisal, e hijo de Husayn ibn Ali, jerife de la Meca. Un extenso erial, prácticamente inhabitado, pero que servía para complacer al guardián de los santos lugares del Islam. De hecho, diez días antes del comienzo de la Conferencia, Abd Allah había invadido Ammán, con el objetivo de presionar sobre su decisión.

En el centro, el invento de la Trans Jordania, un reino nuevo para el príncipe Abd Allah, hermano de Fáyisal, e hijo de Husayn ibn Ali, jerife de la Meca. Un extenso erial, prácticamente inhabitado, pero que servía para complacer al guardián de los santos lugares del Islam. De hecho, diez días antes del comienzo de la Conferencia, Abd Allah había invadido Ammán, con el objetivo de presionar sobre su decisión.

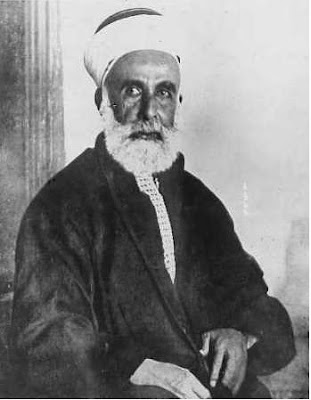

Esta aristocrática familia de los hachemíes, que se debatía entre el apoyo al Imperio turco por sus convicciones religiosas, y el rechazo a su dominio, que derivó en la retención del propio jerife durante dieciocho años en Estambul, se había decantado por respaldar al bando aliado, e iniciar una revuelta en 1916.

Inglaterra les había ofrecido como contraprestación la creación de un gran estado árabe bajo su mando, desde Alepo hasta Adén, mientras que al mismo tiempo pactaba con franceses y judíos un reparto distinto.

Antes de que se produjese una insurrección contra el Reino Unido, la salida más factible era la de asegurar un trono para cada uno de los herederos de Husayn. Así que aquel terreno al este del Jordán le correspondería al hijo menor, del que Gertrude guardaba una favorable opinión.

En cuanto al resto del protectorado de Palestina, al oeste del Jordán, el tema resultaba ciertamente difícil de abordar. La colonización de las tierras por parte de los judíos crecía día a día, y los conflictos iban en aumento. Un territorio prometido de forma separada a musulmanes y hebreos, quedaba provisionalmente bajo la supervisión de Gran Bretaña.

En cuanto al resto del protectorado de Palestina, al oeste del Jordán, el tema resultaba ciertamente difícil de abordar. La colonización de las tierras por parte de los judíos crecía día a día, y los conflictos iban en aumento. Un territorio prometido de forma separada a musulmanes y hebreos, quedaba provisionalmente bajo la supervisión de Gran Bretaña.

Más al sur, por debajo de una línea trazada sobre las dunas, el reino de Arabia, adjudicado a Husayn bin Ali de Hiyaz y su primogénito Ali, en detrimento de las casas de Bin Rashid y Bin Saúd.

Cuando Gertrude visitó el emirato central de Yabal Shammar, en cuya capital, la ciudad prohibida de Haíl, estuvo encarcelada un par de meses, ya entrevió la decadencia de la monarquía de Bin Rashid en sus charlas con las mujeres del harén del rey, por lo que quedó descartado de la candidatura.

En cuanto al sultanato oriental de Nechd, que había explorado con menor detenimiento, recelaba del integrismo de su líder, el emir Abdulaziz bin Saúd, y de sus fanáticos seguidores, los wahhabíes, lo que también les descartaba para otorgarles el control de la región.

En cuanto al sultanato oriental de Nechd, que había explorado con menor detenimiento, recelaba del integrismo de su líder, el emir Abdulaziz bin Saúd, y de sus fanáticos seguidores, los wahhabíes, lo que también les descartaba para otorgarles el control de la región.

Faltaba por configurar Iraq, lugar en el que residía actualmente, y en el que se encontraba muy cómoda. Allí elaboró un año antes su informe acerca de la situación de la Administración Civil en Mesopotamia, que le solicitaron desde Londres, una vez que los chiitas de Basora comenzaron sus altercados.

Lástima que, el pasado diciembre, en ambas cámaras del Parlamento londinense pusieran más énfasis en el sexo de su redactor que en las certeras reflexiones que en él había vertido.

No obstante, sus advertencias no cayeron saco roto, como tampoco las que expresó en la Conferencia de París, al término de la guerra mundial, y en la que ella y la Reina Marie de Rumanía eran las dos únicas participantes de su género.

No obstante, sus advertencias no cayeron saco roto, como tampoco las que expresó en la Conferencia de París, al término de la guerra mundial, y en la que ella y la Reina Marie de Rumanía eran las dos únicas participantes de su género.

No obstante, sus advertencias no cayeron saco roto, como tampoco las que expresó en la Conferencia de París, al término de la guerra mundial, y en la que ella y la Reina Marie de Rumanía eran las dos únicas participantes de su género.

No obstante, sus advertencias no cayeron saco roto, como tampoco las que expresó en la Conferencia de París, al término de la guerra mundial, y en la que ella y la Reina Marie de Rumanía eran las dos únicas participantes de su género.

La declaración final del Tratado de Versalles, por el cual las potencias ganadoras se repartieron el mundo, desilusionó sobremanera a Lawrence, que había acudido en su doble papel de delegado inglés y miembro de la representación árabe encabezada por Fáysal. Todos los acuerdos previos, realizadas a los musulmanes, quedaron sin efecto alguno.

En los dos años posteriores a la Conferencia, Lawrence se retiró a Oxford a escribir artículos y un libro autobiográfico, huyendo de la fama que le perseguía. El reportero norteamericano Lowell Thomas le había acompañado durante la Rebelión Árabe, y había difundido mundialmente sus heroicas gestas, propagando el mito de Lawrence de Arabia. Él detestaba dicha imagen, pues consideraba que había fallado a sus amigos, y solamente el anuncio de aquella reunión en El Cairo le sacó de su reclusión.

Casi al unísono, varios muecines rasgaron el silencio de la madrugada. Se acercó a la salita, y descorrió las cortinas, para que Lawrence se despertase. La sesión final estaba señalada bastante temprano, por lo que pidió que les subieran el desayuno a la habitación.

Casi al unísono, varios muecines rasgaron el silencio de la madrugada. Se acercó a la salita, y descorrió las cortinas, para que Lawrence se despertase. La sesión final estaba señalada bastante temprano, por lo que pidió que les subieran el desayuno a la habitación.

Preveía una jornada intensa, como la anterior, en la que, tras toda la mañana de discusiones en los comités, los asamblearios habían salido a las afueras de la ciudad para visitar las pirámides de Keops, Kefrén y Micerino. Sonrió al recordar el leve incidente de Churchill cuando se cayó del camello, bien por la falta de práctica, o quizás por el exceso de coñac. A Hugh Bell también le costó contener la risa.

Nada más conocer la convocatoria a la Convención de El Cairo, Gertrude escribió a su padre para que se animase a viajar hasta la ciudad egipcia. Hacía más de un año que no le veía, y ella sabía que no podía resistirse a sus peticiones, especialmente desde la muerte de Henry.

Hugh Bell costeaba económicamente sus expediciones y su alto nivel de vida, mientras que su madre se encargaba de enviarle la ropa más actual. De hecho, cuando Gertrude se volvió a enamorar, esta vez de un hombre casado, el vicecónsul británico en Konya, sus padres no pusieron impedimiento alguno.

Entonces no fue la cerrazón de sus progenitores la que acabó con su amor, sino una bala en el pecho del Mayor Charles Doughty-Wylie en la batalla de Galípoli. Gertrude se juró que no habría una tercera oportunidad.

Entonces no fue la cerrazón de sus progenitores la que acabó con su amor, sino una bala en el pecho del Mayor Charles Doughty-Wylie en la batalla de Galípoli. Gertrude se juró que no habría una tercera oportunidad.

A diferencia de la primera vez, en que vagó sin rumbo por medio planeta, y para evitar recaer en una profunda depresión, en este caso optó por desplegar una frenética actividad política, que hoy concluía en la clausura de aquella convención.

Aceptó sin reservas el cargo que le ofreció el presidente Lloyd George como secretaria para asuntos orientales del Alto Comisionado Británico en El Cairo, y posteriormente en Bagdad, a las órdenes de Percy Cox. Fue la primera mujer en incorporarse el Servicio de Inteligencia del Gobierno de Su Majestad.

Esperaba que su propuesta para Mesopotamia fuera admitida, ya que había resultado muy complicado trazar las líneas que delimitaban las fronteras del nuevo país de Iraq.

Al norte estaba la zona de los kurdos, unos musulmanes que no eran de raza árabe. Repartido entre las fronteras de Turquía, Siria, Iraq e Irán, aquel pueblo guerrero se había quedado sin un Estado independiente. Este había sido el punto que les había mantenido a Lawrence y a ella levantados hasta altas horas de la noche.

Lamentaba que no pudieran tener su propio país, pero era crucial para Gran Bretaña y los Estados Unidos que los campos petrolíferos estuviesen bajo el dominio de un solo reino, con capital en Bagdad.

Lamentaba que no pudieran tener su propio país, pero era crucial para Gran Bretaña y los Estados Unidos que los campos petrolíferos estuviesen bajo el dominio de un solo reino, con capital en Bagdad.

Los dirigentes de la metrópoli consideraban imprescindible controlar Arabia y Mesopotamia, grandes productores de la emergente fuente de energía, que en poco tiempo se había convertido en el principal combustible de su armada y de los automóviles, que poco a poco iban colonizando los caminos de medio mundo.

En el sur, alrededor en Basora, las tribus shiies, de un islamismo más radicalizado, y próximas al territorio de Bin Saúd, no aceptaron de buen grado el protectorado británico tras la victoria de las tropas contra el Imperio turco y el desmantelamiento de su administración.

Desde entonces, las fuerzas insurgentes del empobrecido sur habían ocasionado numerosas bajas, así como un terrible gasto militar, que conllevaba una molesta alza de los impuestos para los ciudadanos de las Islas, con el consiguiente malestar de la opinión pública frente al Gobierno.

Desde entonces, las fuerzas insurgentes del empobrecido sur habían ocasionado numerosas bajas, así como un terrible gasto militar, que conllevaba una molesta alza de los impuestos para los ciudadanos de las Islas, con el consiguiente malestar de la opinión pública frente al Gobierno.

En el centro del país se asentaban los suníes, menos fundamentalistas y más occidentalizados. Esta minoría de nobles, comerciantes, terratenientes, artesanos, funcionarios, políticos y eclesiásticos, instruidos y afectos al progreso, detentarían el poder y harían de contrapunto a los dos extremos del heterogéneo Estado.

Los límites diseñados no se ajustaban a los territorios tribales, ni a las diferencias religiosas, ni a las distintas etnias, sino a las conveniencias de las grandes potencias. No obstante, Gertrude creía que la estrategia de integrar todos aquellos pueblos dentro de las líneas trazadas les proporcionaría mayor prosperidad que si formaban pequeñas y frágiles naciones.

E igualmente confiaba en que la población de Mesopotamia aceptase a Fáysal como soberano, en un plebiscito que habría de celebrarse en unos meses. Fáysal, íntimo amigo de Lawrence, contaba con innumerables ventajas respecto a los candidatos locales. Era suní, descendiente directo de la tribu Quraysh, la del profeta Mahoma, y además, era una persona fácilmente manipulable por los británicos.

Lawrence apostaba por que sería un buen gobernante. Luchando juntos contra los turcos, habían compartido cientos de misiones, atacado caravanas, saboteado trenes, peleado por pozos de agua y reconquistado gran parte del territorio, hasta entrar en Damasco.

Lawrence apostaba por que sería un buen gobernante. Luchando juntos contra los turcos, habían compartido cientos de misiones, atacado caravanas, saboteado trenes, peleado por pozos de agua y reconquistado gran parte del territorio, hasta entrar en Damasco.

Precisamente fue Fáysal quien convenció a Lawrence para que adoptase la vestimenta árabe, esa blanca túnica que lucía hoy también.

Su amigo se despidió de ella, y quedó sola en la habitación. Miró el reloj, y se dio cuenta de que iba a llegar tarde. Se enfundó el primer vestido que encontró, se retocó el maquillaje y se recolocó su sombrero de plumas, para dirigirse rápidamente hacia el salón de la primera planta del Semiramis.

Su amigo se despidió de ella, y quedó sola en la habitación. Miró el reloj, y se dio cuenta de que iba a llegar tarde. Se enfundó el primer vestido que encontró, se retocó el maquillaje y se recolocó su sombrero de plumas, para dirigirse rápidamente hacia el salón de la primera planta del Semiramis.

Abajo, Churchill y los otros treinta y nueve delegados y altos funcionarios invitados a la cumbre secreta, a los que Winston denominaba ‘los cuarenta ladrones’, no sin cierta razón, aguardaban pacientemente a la mujer más poderosa del Imperio británico.

Abajo, Churchill y los otros treinta y nueve delegados y altos funcionarios invitados a la cumbre secreta, a los que Winston denominaba ‘los cuarenta ladrones’, no sin cierta razón, aguardaban pacientemente a la mujer más poderosa del Imperio británico.

Tras concluir la reunión, bastante tensa en ciertos instantes, Gertrude respiró profundamente. Habían aceptado finalmente sus propuestas. Ahora faltaba la ardua tarea de convencer a los iraquíes de que las decisiones tomadas eran las que más les convenían, y de que Fáysal sería el rey que debía comandar los designios de su patria recién estrenada.

Cuando pasara todo esto, y pudiese soltar las riendas del país en manos del monarca, quizás habría llegado el momento de que la Kathun, la gran reina, como la llamaban los suníes, kurdos y shiitas, regresara a cabalgar nuevamente por el desierto.

Se veía sentada bajo los palmerales de Al-Zawraa, releyendo los versos de Hafez, el insigne poeta persa que había traducido en su juventud, mientras las bandadas de garzas reales cruzaban el cielo.

Un idílico espejismo que se diluía rápidamente cuando el viento, el sol, las nubes y las estrellas, bajaban a preguntarle si contaban con su permiso para cruzar más allá de sus imaginarias líneas.

Un idílico espejismo que se diluía rápidamente cuando el viento, el sol, las nubes y las estrellas, bajaban a preguntarle si contaban con su permiso para cruzar más allá de sus imaginarias líneas.

Un idílico espejismo que se diluía rápidamente cuando el viento, el sol, las nubes y las estrellas, bajaban a preguntarle si contaban con su permiso para cruzar más allá de sus imaginarias líneas.

Un idílico espejismo que se diluía rápidamente cuando el viento, el sol, las nubes y las estrellas, bajaban a preguntarle si contaban con su permiso para cruzar más allá de sus imaginarias líneas.

Sabía que había hecho lo que debía, y sin embargo, viendo cómo Lawrence se alejaba paseando por la orilla del Nilo, se preguntó si alguna vez se atrevería a disfrutar del inconfesable anhelo de no hacer lo correcto.

y...